从这里开始

🤔 为什么写知识库?

记录增进理解,理解提高认知,认知 + AI = 超能力

卓克在一篇文章中说,有五种工作 AI 在也许无法替代,分别是:

- 超过 1M tokens 上下文的工作,即为长期积累的工作。

- 对细节有极致把控的工作。

- 互联网上没有的知识,即为企业和个人的私有知识。

- 精细化的手工劳动。

- 真正的、出于好奇心的创新。

在实际使用 AI 过程中,我发现,前三点特别容易出现幻觉。背后的原因是注意力机制带来的对信息的“近距离偏好“。

如今,算法在不断逼近智能,但却无法最终替代人的智能。

AI 对人的解放在于:“简单重复的脑力劳动”

而于此同时,又有两个赋能:

- 对人理解力的赋能

- 对人信息检索力的赋能

AI 来临,许多工作正在被重新定义。未来,人与人的差别,就是认知的差别。拥有了认知,就拥有超能力。

提升认知,我选择从最基础的“记录”开始。

🥸 我为什么而活?

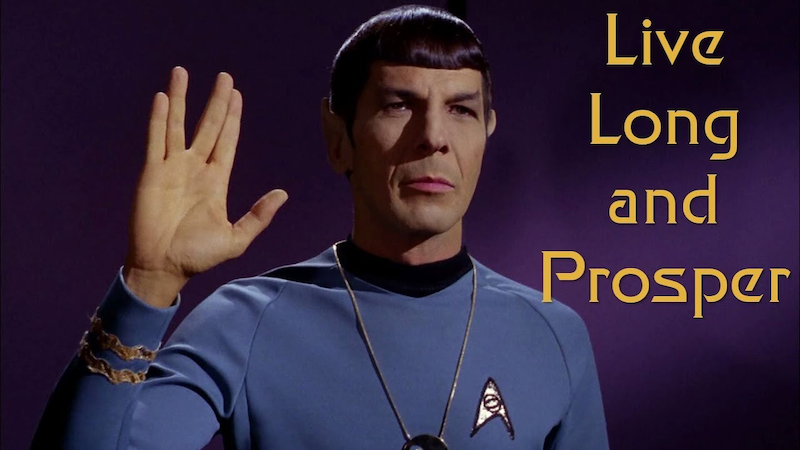

🖖 生生不息,繁荣昌盛

这上是《星际迷航》中的一句祝福语,用于在朋友离别时表达诚挚的祝愿。

我认为,繁荣,是热爱生命的态度;是对乐观的向往;是最好的人生意义。

也是因为渴望繁荣,我才做了这个知识库。

这个知识库,不仅有我专业知识的积累,也有我出于好奇心的探索记录。

你可以在这里,了解我看世界的角度、观点和想法。

生命繁荣,探索不止。

“阿森知识库”由 obsidian 创建于 2024 年 10 月,包含了我的学习笔记与思考记录。

这个知识库就像一个种子,我们一起看看过个十年,它会变成什么样子。